学生误入不良内容漩涡,社会如何织密成长保护网?

在数字化浪潮席卷生活的今天,一群正值花样年华的少年正面临前所未有的考验。智能设备像一扇通向新世界的大门,却让部分学生在寻求刺激的过程中误触不良内容。这些标榜"爽快体验"的影片,不仅冲破了成长阶段应有的心理防线,更让家庭、学校陷入措手不及的焦虑。当现实与网络空间的边界日益模糊,我们比任何时候都需要重新审视:该如何为青少年构筑起健康成长的数字围墙?

一、误区中的成长漩涡

那些披着"刺激体验"外衣的影像内容,往往精准狙击青少年寻求认同感的心理盲区。当好奇与叛逆交织,看似随意的搜索记录可能成为开启潘多拉魔盒的钥匙。部分学生在同伴影响下尝试接触这类内容,却在反复观看中陷入价值观混乱的怪圈——他们将角色互动误作真实情感,把视觉冲击当作成长启蒙。

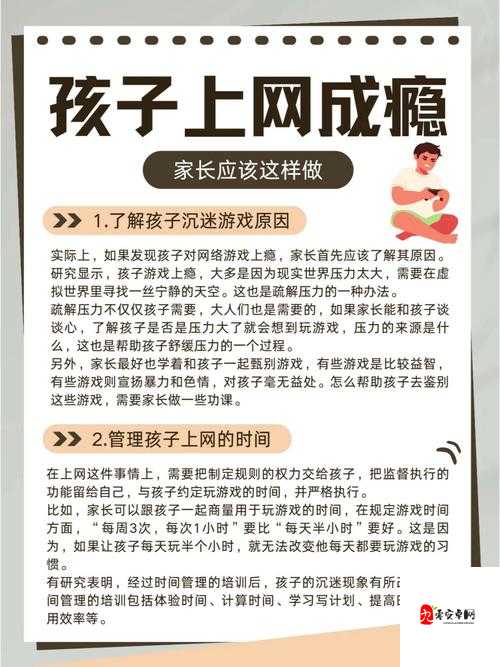

这种现象折射出更深层的社会问题:校园教育对媒介素养的培养明显滞后,家庭教育面对数字化浪潮频频失语,网络空间的监管漏洞为不良内容埋下可乘之机。某位家长曾无奈坦言:"昨天还捧着教科书的儿子,今天手机里竟藏着我不敢直视的视频",这句话道出了时代转型期的普遍困惑。

二、教育者的积极应对之道

面对这一挑战,教育工作者正在探索创新解法。有的教师在信息课中设计"网络陷阱识别"专题,用寓教于乐的方式提升学生媒介批判能力;有的学校开发"成长守护计划"App,通过家长-教师-学生的三方互通机制筑牢防线。特别值得推广的,是将青春期心理辅导与网络素养教育有机结合的模式:当学生掌握了辨别虚假价值标准的能力,自然会对那些刻意渲染的场景产生免疫。

一位心理教育专家分享的成功案例令人深思。14岁的小林在接触不良内容后陷入自卑与焦虑,专业团队没有采取简单说教方式,而是通过角色扮演游戏还原观看场景,引导他认清虚构画面与现实生活的本质差异。这种"润物无声"的教育智慧,恰恰是当前最需要的。

三、数字时代的成长新范式

重建健康的网络生态需要各方协力。技术层面,智能设备应配备更适合青少年的"净网"系统;内容生产领域,要为年轻群体提供真正有益身心的替代性产品;社会舆论更要撕下披着"探索自由"外衣的偏见标签,用理性和包容为青少年营造安全成长空间。

当某款教育类视频软件推出专为14-18岁用户定制的课程体系时,下载量三天内突破百万的事实令人鼓舞。这些涵盖生理心理知识、媒介素养培养、情感管理技巧的系列课程,正在悄然改变青少年获取信息的方式。一位参与者感慨:"原来成长也可以这么酷炫,根本不需要靠那些庸俗的东西来寻求刺激。"

成长从来都不是单向的约束,而是充满创造性的探索过程。当我们以更开放的心态理解青少年对新事物的好奇,以更专业的姿态引导他们建立正确价值观,那些试图利用好奇心理牟利的陷阱就不再具有诱惑力。在这个数字化浪潮奔涌的时代,唯有让教育与科技始终同行,才能真正织就守护青春的密网。