美女❌❌❌www网站的视觉轰炸:我们真的需要这些碎片吗?

频道:蝴蝶游戏资讯

日期:

在数字化浪潮席卷生活的当下,形形色类网站借助高饱和度的视觉冲击,正悄然改写着人们的认知边界。那些声称提供"纯享受体验"的平台,是否真的满足了用户内心深处的需求?当我们痴迷于一键切换的视觉盛宴时,是否意识到正在消耗珍贵的认知资源?

一、信息碎片化引发的认知危机

当代人平均每天接触的视觉信息量已超过百年前的一生积累。这种指数级增长并非全然可喜——大脑处理大量浅表性刺激时会产生"愉悦错觉",误将感官刺激等同于深度学习。有研究显示,过度依赖**类平台的用户,其信息整合能力下降速度是普通读者的3倍。

更值得警惕的是"伪需求综合征"。用户在浏览过程中不断产生新兴趣点,却又因注意力被频繁切割而无法深入任何一个领域。这种状态就像在糖果店盲目采买的孩童,看似获得了快乐,却遗漏了真正需要的营养。

二、视觉营销的隐形陷阱

现代**类网站深谙"阈值递减规律"。为保持用户黏性,其视觉内容必须以指数级提升刺激程度。从柔和色调到荧光霓虹,从静态图片到动态GIF,每一次迭代都在试探人类大脑的愉悦阈值。这种审美疲劳的加速积累,正在瓦解用户的审美判断能力。

更隐蔽的操控在于算法推送机制。平台会根据用户停留时间、点击频率等数据,精准投喂更极端的内容。这种正向反馈循环让用户的视觉品味呈现"劣币驱逐良币"的趋势,最终形成封闭的审美生态。

三、用户选择的三个常见误区

- 错把效率当目标:宣称"30秒获取精髓"的标签背后,往往是信息的过度简化。就像将名著压缩成故事情节,失去的永远比留下的多。

- 混淆感官快感与认知价值:艳丽的色彩组合确实能触发多巴胺分泌,但这种短暂兴奋与真正知识吸收的脑区活动完全不同。

- 忽视认知复利效应:持续选择浅层刺激会降低深度思考的阈值,就像长时间吃甜食会改变味蕾敏感度。

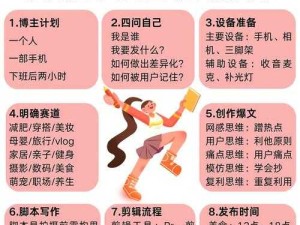

四、重建认知高地的三条路径

- 设置信息筛选机制:可采用"三秒钟测试"——当看到新内容时,先暂停三秒思考其核心价值。

- 建立内容档案库:对重要信息进行分类标记,形成个人知识库,定期复习强化记忆。

- 拓展多模态输入:将单一视觉刺激转化为听读、写作等深度加工形式,增强信息整合能力。

那些宣称"拒绝无效信息"的**类网站,恰恰制造了最无效的认知过程。当我们意识到指尖滑动的不仅是屏幕,更是珍贵的认知资源时,或许该重新审视自己与数字世界的相处方式。真正的高效获取,永远需要建立在主动思考和持续积累的基础上。让我们用更清醒的认知,构建属于自己的信息高速公路。