走光无奶罩11分钟视频引发热议,社会该有怎样的反思?

一段长达11分钟的视频近日引发广泛关注。视频内容显示,一名女性在公共场所意外走光,未佩戴乳罩的瞬间被拍摄并传播。事件迅速发酵,成为社交媒体讨论焦点。表面上,这是一场关于“意外走光”的技术性争议;深层而言,折射出当下社会对身体自主权的认知偏差、对公共空间行为边界的模糊认知,以及舆论场中始终存在的非理性倾向。

一、视频事件背后的深层冲突

当一段记录个人生理特征的影像被当作猎奇素材传播时,我们看到的不是所谓的"香艳片段",而是一次赤裸裸的权利侵犯。涉事视频的拍摄者未经本人同意记录私密场景,传播者则将他人身体当作流量密码。这种行为已突破个人隐私底线,更暴露出现代社会中"窥私欲"与"物化思维"的交织。

技术进步带来传播便利,却也放大了人性弱点。当数以万计的网民围观、评论这段视频时,实则暴露出三个危险倾向:其一,将他人身体异化为消费对象;其二,以猎奇心态消费他人困境;其三,在公共讨论中缺失基本同理心。这种群体性非理性比单一事件更具破坏性。

二、舆论场的双刃剑效应

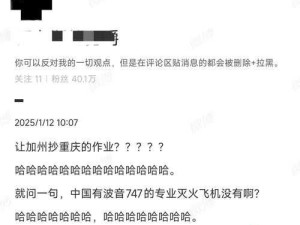

事件爆发后,网络空间形成两极分化:一边是热衷转发的"吃瓜群众",一边是主张保护隐私的理性声音。值得注意的是,部分评论刻意放大受害者的穿着选择,将其描绘为"主动挑逗",这种推责式叙事暗含浓烈的受害者污名化倾向。更有甚者,个别账号以"科普"之名对视频内容进行画面标注,实则是赤裸裸的性凝视。

这种非理性讨论揭示了三重扭曲:首先是认知偏差,将私密事故等同于公共表演;其次是价值混乱,混淆隐私保护与言论自由的界限;最后是道德失范,用"调侃"掩盖侵权事实。长此以往,整个社会的文明水准必将遭受严重侵蚀。

三、重建健康认知的必要性

面对此类事件,我们需要建立新的认知框架。第一,要确立"身体主权"的绝对性,任何未经本人许可的身体记录都是不可接受的。第二,要培养同理心,学会将镜头下的陌生人当作需要保护的个体,而非猎奇对象。第三,要在讨论时保持价值理性,关注事件背后的治理课题,而非沉溺于感官刺激。

更根本的,是整个社会需要完成文明跃迁。面对公共场所的意外事件,理想状态应当是:技术与法律形成有效屏障,舆论场保持起码的温度,每个人都既能捍卫自己的隐私权,又能尊重他人的生存空间。这需要我们重新定义公共空间的边界,构建起既开放又包容的社交环境。

当镜头对准他人私密时刻时,我们看到的不只是一段影像,更是一个复杂的社会切片。处理这类事件,需要超越简单的二元对立,建立包容性更强的讨论空间。唯有真正建立起对个人隐私的普遍尊重,在公共空间中保持应有的文明节制,我们的社会才能避免陷入非此即彼的恶性循环。

这场持续发酵的争议提醒我们:比关注视频内容更重要的,是如何对待记录在案的他人经历;比讨论隐私边界的更重要的是,培养同理心的能力;比处理个体事件更重要的,是建立持久文明共识的勇气。