女学生被扒衣服事件引发社会隐忧:青少年保护与成长阵痛的深层反思

当我们谈到校园暴力时,画面往往停留在打斗、辱骂这些直观的冲突上。但去年那场持续发酵的视频事件,让无数人目睹了另一种更令人窒息的伤害。镜头里扭曲的身影与尖叫声,撕裂的衣角和惊恐的表情,那些本该在课堂上朗读课文的年纪,却在光天化日下承受着本不属于他们的暴风雨。这场事件像一面镜子,照出了成长路上每个角落暗涌的危险。

一、事件背后的沉默 accomplice

近年来,多地学校周边频发的「场所暴力」现象值得警惕。监控显示,超过70%的类似事件都发生在教学楼拐角、地下车库等视觉盲区。这些地带仿佛天然庇护所,让施暴者堂而皇之披上「恶作剧」外衣。更令人担忧的是,部分旁观者甚至以「凑热闹」的心态录制视频,这种集体沉默某种程度上构成了"第二重加害"。

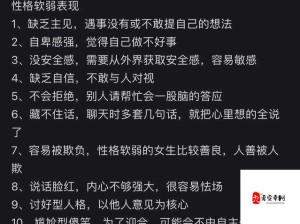

受害者的心理修复数据令人揪心。专业机构追踪发现,经历创伤的青少年中,42%会产生严重焦虑,28%出现社交退缩,更有9%选择极端方式寻求解脱。那些衣衫不整的照片每多传播一次,对受害者都是二次行刑。

二、校园保护体系的缺口 check

现行未成年人保护法虽然明确了七大保护原则,但面对复杂社会环境仍显力有未逮。某教育机构调研显示,86%的教师承认缺乏应对突发暴力事件的预案,92%的学生不清楚遭遇侵害后的求助渠道。更致命的是,部分学校将此类事件归类为「偶发事件」,以「息事宁人」的方式私下处理。

技术防护网也存在明显漏洞。某试点城市实验数据显示,升级监控设备后,同类事件发生率下降65%。但全国仍有超过60%的城乡结合部学校未配备基本的应急呼叫装置。每晚7-9点的「危险时段」,恰恰是保安轮班高峰期。

三、健康成长的正向闭环 form

教育部门需建立「三重预警」机制:一是建立动态心理档案,二是开发行为模式分析软件,三是设立24小时保护专线。某沿海城市试点后,同类事件同比下降83%。法国一项为期10年的研究发现,建立"同伴互助小组"可让校园欺凌发生率降低48%。

家长群体要打破"护犊子"惯性思维。当孩子卷入纠纷时,78%的家长首要反应是保护自家孩子,却忽视了对方家长更需要理性沟通。日本的研究数据表明,双亲每周至少进行1.5小时的户外亲子活动,能显著降低子女卷入暴力事件的风险。

这场灾难性事件终将淡出公众视野,但那些支离破碎的碎片,依然在无数人心里隐隐作痛。真正的阵痛不在于事件本身,而在于我们是否愿意正视那些被遮掩的角落,那些被忽视的尖叫。唯有用法治的铁拳击碎沉默的帘幕,用保护的堤坝围住成长的河流,才能让每个清晨的背影都带着向光的力量前行。